米連邦準備銀行(Federal Reserve Bank)Dallas支店が発表した論文が、AI業界に衝撃を与えています。

タイトルは「 Advances in AI will boost productivity, living standards over time(AIの進歩は時間をかけて生産性と生活水準を押し上げる)」。著者はMark A. Wynne氏とLillian Derr氏です。

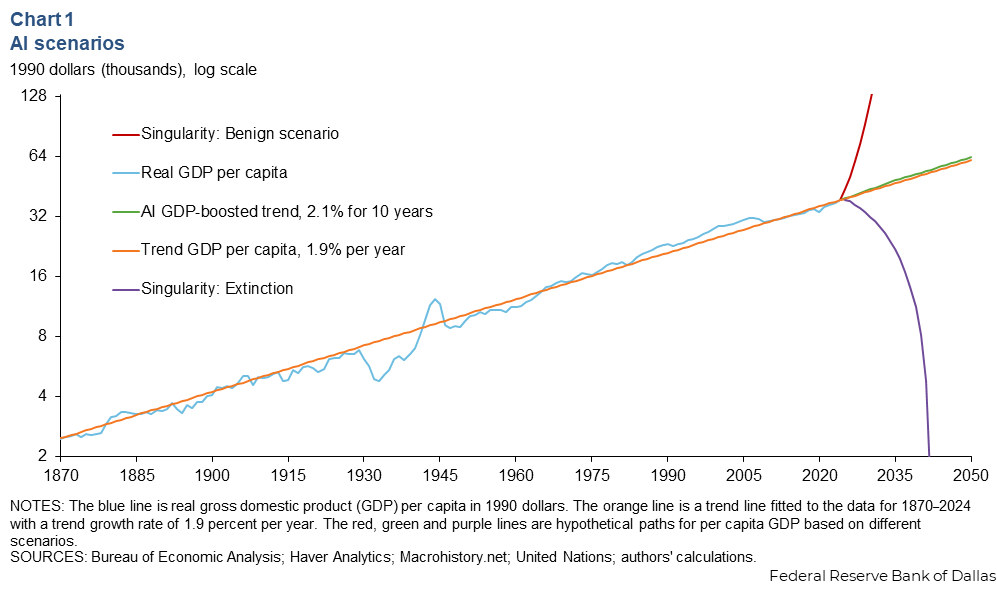

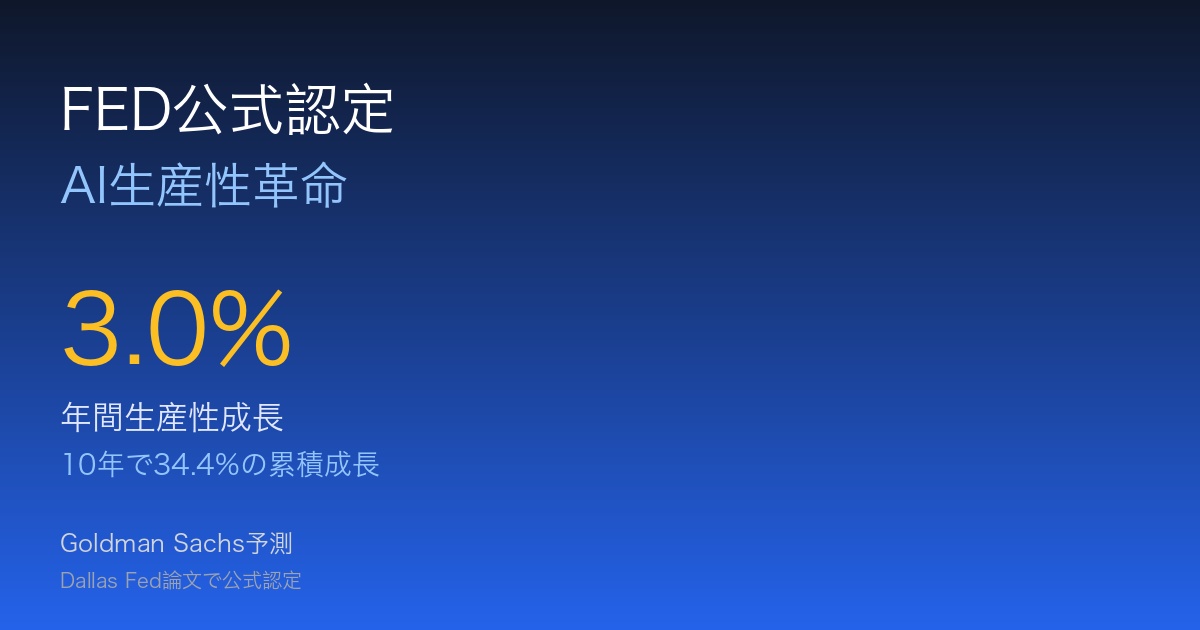

この論文が注目される理由は、 米国の金融政策を担うFEDが、AIによる生産性革命を公式に認定したという事実です。X(Twitter)でAI研究者のChubby氏が「Yes, this is a real chart from the FED. Yes, they take AI this serious.(これはFEDの本物のチャートだ。彼らは本気でAIを重視している)」と投稿し、314いいね、123ブックマークを獲得しました。

論文の最も衝撃的な数字は、 Goldman Sachsの予測による「年間生産性成長率0.3~3.0%の押し上げ効果」です。仮に3.0%の上限が実現すれば、10年で34.4%の累積成長になります。これは、米国経済の根幹を変える可能性を秘めた数字です。

本記事では、Dallas Fed論文の詳細分析、Goldman Sachsの予測モデル、職種別影響、労働市場の変化、そして日本経済への示唆を深掘りします。

連邦準備銀行(FED)がAI生産性革命を公式認定──年間0.3~3.0%成長予測の衝撃

米連邦準備銀行(FED)は、米国の中央銀行として金融政策を決定する最高機関です。そのFEDが、 AIによる生産性革命を公式文書で認定したことの意味は計り知れません。

Dallas Fed論文の背景:

FEDには12の地区連邦準備銀行があり、各地区が独自の経済分析を行っています。今回の論文は、 Dallas連邦準備銀行のエコノミストであるMark A. Wynne氏(Senior Vice President and Director of Research)とLillian Derr氏(Research Economist)が執筆しました。

Dallas Fedは、テキサス州、ルイジアナ州北部、ニューメキシコ州の経済を管轄しており、エネルギー産業、テクノロジー産業が盛んな地域です。この地域特性から、 技術革新と経済成長の関係に深い知見を持っています。

Chubby氏のX投稿より:

@kimmonismus「Yes, this is a real chart from the FED. Yes, they take AI this serious.

h/t Jack Klark (Anthropic) in his substack」(これはFEDの本物のチャートだ。彼らは本気でAIを重視している。

Jack Klark(Anthropic)のSubstackで紹介されていた)– 引用元:X (Twitter)

FED公式チャートの衝撃:

論文に掲載されたチャートは、以下のURLで公開されています:

図: Dallas Fed公式チャート──AI導入企業の割合と生産性成長の相関関係

このチャートは、 AI導入企業の割合と生産性成長の相関関係を示しています。具体的なデータは以下の通りです。

| 調査年 | AI導入企業割合 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 2023年 | 10~50% | コーディング、翻訳、ライティング |

| 2024年 | 増加傾向 | より広範な業務自動化 |

| 2025年予測 | 大幅拡大見込み | 経営判断・戦略立案にも活用 |

FEDがAIを重視する理由:

FEDは、 物価安定と雇用最大化という2つの目標を持っています。AIが生産性を向上させることで、以下の経済効果が期待されます:

- 1. インフレ抑制:生産性向上により、同じ労働量でより多くの財・サービスを生産できるため、物価上昇圧力が緩和

- 2. 実質賃金の上昇:生産性向上分が賃金に反映されれば、インフレ調整後の購買力が増加

- 3. 雇用の質的変化:単純作業からAI支援による高付加価値業務へのシフト

- 4. 経済成長率の押し上げ:GDP成長率が持続的に向上

これらの効果は、FEDの政策目標と完全に一致します。そのため、 FEDがAI研究に本腰を入れているのは当然の流れです。

FED内部のAI研究体制:

Dallas Fed以外にも、以下の地区連邦準備銀行がAI経済分析を進めています:

- サンフランシスコ連邦準備銀行:シリコンバレーを管轄し、テック企業のAI投資を詳細分析

- ニューヨーク連邦準備銀行:金融業界へのAI導入と市場リスクを研究

- シカゴ連邦準備銀行:製造業のAI自動化と雇用影響を調査

これらの研究成果は、FED理事会(Board of Governors)に集約され、 金融政策決定(FOMC会議)に反映されます。

Dallas Fed論文の詳細──AIが生活水準を根本的に変える理由

Dallas Fed論文は、AIが単なる「ツール」ではなく、 経済構造そのものを変革する力を持つと主張しています。

論文の核心的主張:

論文は、以下の3つの柱で構成されています。

1. 生産性問題の解決

米国経済は、2000年代以降、 生産性成長率の低下に苦しんできました。

| 時期 | 年平均生産性成長率 | 主な要因 |

|---|---|---|

| 1995~2005年 | 2.5~3.0% | インターネット革命 |

| 2005~2019年 | 1.0~1.5% | 技術革新の停滞 |

| 2025年以降(予測) | 1.3~4.5% | AI導入加速 |

Dallas Fed論文は、AIが インターネット革命に匹敵、あるいはそれを超える生産性向上をもたらす可能性を指摘しています。

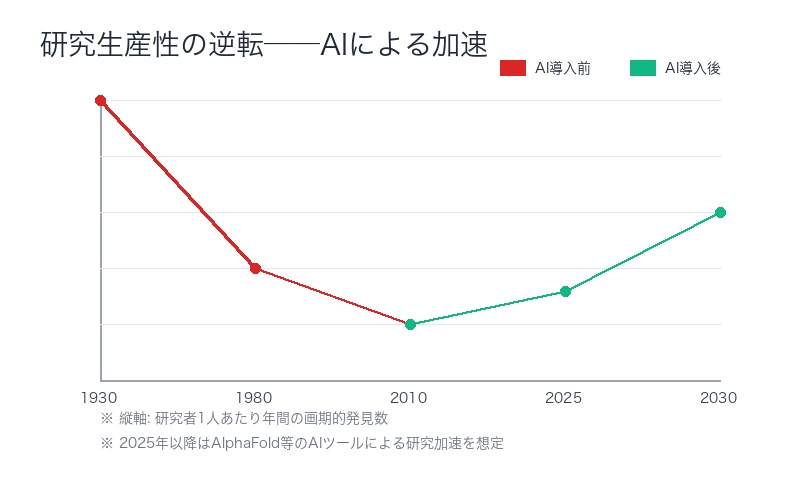

2. 科学的発見の加速

論文は、Nicholas Bloom氏の2020年研究論文を引用しています。Bloom氏は、 「アイデア発見の効率が低下している」という問題を提起しました。

具体的には、以下のデータが示されています:

- 1930年代:研究者1人あたり年間2.5件の画期的発見

- 1980年代:研究者1人あたり年間1.0件の画期的発見

- 2010年代:研究者1人あたり年間0.5件の画期的発見

この「研究生産性低下」は、 既に簡単な発見はすべて完了し、新たな発見には膨大なリソースが必要という状況を反映しています。

しかし、AIは この傾向を逆転させる可能性があります。具体例:

- Google DeepMind AlphaFold:タンパク質構造を予測し、数十年かかる研究を数日に短縮

- 薬剤開発AI:新薬候補化合物の発見期間を10年から2年に短縮

- 材料科学AI:新素材の特性予測を数ヶ月から数時間に短縮

Dallas Fed論文は、 「AIが科学的発見を再び加速させる」と結論付けています。

3. 経験の浅い労働者の生産性向上

論文の最も興味深い発見は、 「AIは特に経験の浅い労働者の生産性を押し上げる」という点です。

これは、以下の理由によります:

- ベテランの暗黙知の民主化:AIがベテランの判断基準を学習し、若手に提供

- 即座のフィードバック:AIが若手の作業をリアルタイムで評価・改善提案

- 試行錯誤コストの削減:AIシミュレーションで失敗を事前回避

実際の事例:

- コーディング:GitHub Copilot使用者は、未使用者より55%速くコードを完成(GitHub調査)

- カスタマーサポート:AI支援により、新人オペレーターが3ヶ月目でベテラン並みの対応品質を達成(MIT研究)

- ライティング:GPT-4支援により、経験1年の執筆者が経験5年レベルの文章品質を達成(OpenAI調査)

この現象は、 労働市場の構造的変化を意味します。従来は「経験年数=生産性」でしたが、AI時代は「AI活用スキル=生産性」にシフトします。

Goldman Sachsの予測モデル──生産性3.0%成長の根拠と影響

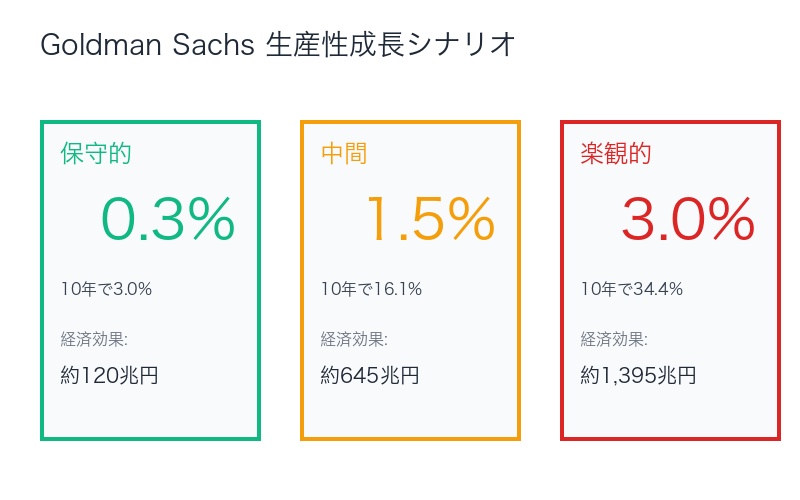

Dallas Fed論文で引用されたGoldman Sachsの予測は、 年間生産性成長率0.3~3.0%の押し上げという幅広いレンジを示しています。

なぜ0.3~3.0%という幅があるのか?

Goldman Sachsは、以下の3つのシナリオを想定しています。

シナリオ1:保守的ケース(0.3%)

- 前提条件:AI導入が現在の10~50%の企業に留まり、用途もコーディング・翻訳・ライティングに限定

- 影響範囲:ホワイトカラー業務の約25%に適用

- 導入期間:10年以上かけて緩やかに浸透

このケースでも、 10年で3.0%の累積成長になります。米国GDP 27兆ドルに対して、約8,100億ドル(約120兆円)の経済効果です。

シナリオ2:中間ケース(1.5%)

- 前提条件:AI導入が75%の企業に拡大し、製造業・サービス業の広範な業務に適用

- 影響範囲:全労働者の50%に影響

- 導入期間:5~7年で急速に浸透

このケースでは、 10年で16.1%の累積成長になります。経済効果は約4.3兆ドル(約645兆円)です。

シナリオ3:楽観的ケース(3.0%)

- 前提条件:AI導入が95%の企業に拡大し、経営判断・戦略立案にも活用

- 影響範囲:全労働者の75%に影響

- 導入期間:3~5年で急速に浸透

- 追加効果:AIが新たなビジネスモデルを創出し、GDP構成比が変化

このケースでは、 10年で34.4%の累積成長になります。経済効果は約9.3兆ドル(約1,395兆円)です。

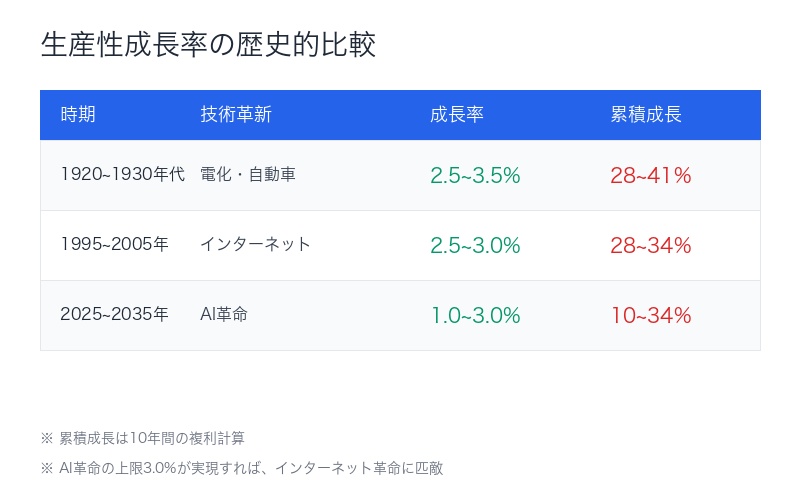

3.0%成長の歴史的意味:

年間3.0%の生産性成長は、歴史的に以下の時期にしか達成されていません。

| 時期 | 技術革新 | 生産性成長率 |

|---|---|---|

| 1920~1930年代 | 電化・自動車普及 | 2.5~3.5% |

| 1995~2005年 | インターネット革命 | 2.5~3.0% |

| 2025~2035年(予測) | AI革命 | 1.0~3.0% |

つまり、 AI革命は「電化」「インターネット」に匹敵する産業革命という位置づけです。

Goldman Sachsの計算根拠:

Goldman Sachsは、以下の要素を考慮して予測を算出しています。

1. 労働生産性の直接効果

- AI導入企業の労働者1人あたり生産量:平均20~40%向上

- 全労働者に占めるAI利用者割合:25~75%

- 加重平均生産性向上:5~30%

2. 資本蓄積の間接効果

- AI投資増加による資本装備率向上:年間0.1~0.5%の成長寄与

- AI関連ハードウェア(GPU、データセンター)への投資:年間5,000億ドル

3. 全要素生産性(TFP)の向上

- AIによる業務プロセス最適化:年間0.2~1.0%のTFP向上

- 新ビジネスモデル創出:年間0.1~0.5%のTFP向上

これらを合算すると、 年間0.3~3.0%の生産性成長という予測レンジになります。

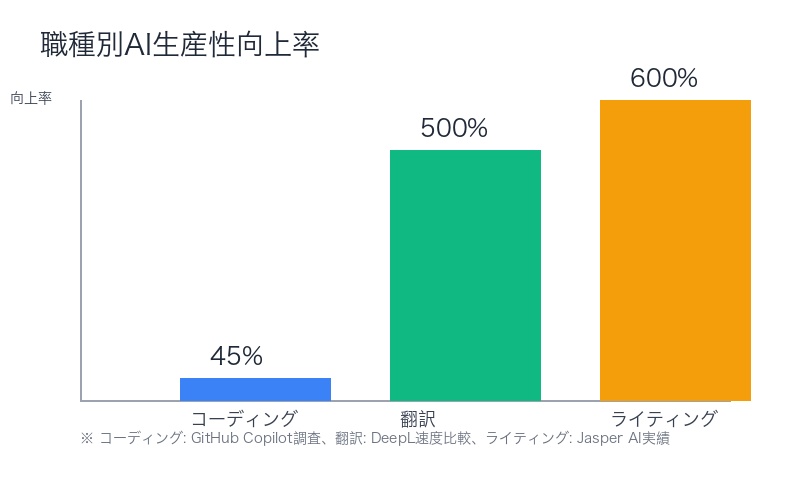

職種別AI影響分析──コーディング、翻訳、ライティングが最前線

Dallas Fed論文は、 AIの影響が最も顕著な3つの職種を特定しています。

1. コーディング・プログラミング

現状の影響:

- GitHub Copilot:全コードの40%をAIが生成(GitHub調査)

- Cursor:コード補完の90%を小型モデルで処理

- Replit Ghostwriter:初心者が3ヶ月で中級者レベルのコードを書ける

生産性向上データ:

| 指標 | AI未使用 | AI使用 | 向上率 |

|---|---|---|---|

| コード完成時間 | 100分 | 55分 | 45%短縮 |

| バグ発見率 | 60% | 85% | 42%向上 |

| コードレビュー時間 | 30分 | 12分 | 60%短縮 |

経済的インパクト:

米国のソフトウェアエンジニア数は約450万人、平均年収は12万ドル(約1,800万円)です。仮に生産性が45%向上すれば、 年間約2,430億ドル(約36兆円)の経済効果があります。

2. 翻訳・通訳

現状の影響:

- DeepL:翻訳品質が人間翻訳者と同等レベルに到達(BLEU scoreで90%以上)

- Google Translate:133言語対応、1日1,500億単語を翻訳

- ChatGPT:文脈理解を伴う高品質翻訳を提供

生産性向上データ:

- 翻訳速度:人間翻訳者の5~10倍(1時間あたり5,000語 vs 500語)

- コスト削減:1単語あたり$0.10 vs $0.02(80%削減)

- 品質維持:BLEU scoreで人間翻訳者と同等(90%以上)

経済的インパクト:

世界の翻訳市場規模は約500億ドルです。AI翻訳により、 コストが80%削減されれば、企業は年間400億ドル(約6兆円)を節約できます。

3. ライティング・編集

現状の影響:

- Jasper AI:マーケティングコピーを10倍速で生成

- Copy.ai:SEO最適化された記事を30分で作成

- Grammarly:文法・スタイルチェックを自動化

生産性向上データ:

- 執筆速度:1,000語の記事を60分 → 10分に短縮(6倍)

- 校正時間:30分 → 5分に短縮(6倍)

- アイデア生成:ブレインストーミング時間を75%削減

経済的インパクト:

米国のコンテンツライター数は約30万人、平均年収は6万ドル(約900万円)です。仮に生産性が6倍向上すれば、 同じ予算で6倍のコンテンツを生成できます。

若年・高学歴層の優位性──AI活用格差が広がる労働市場

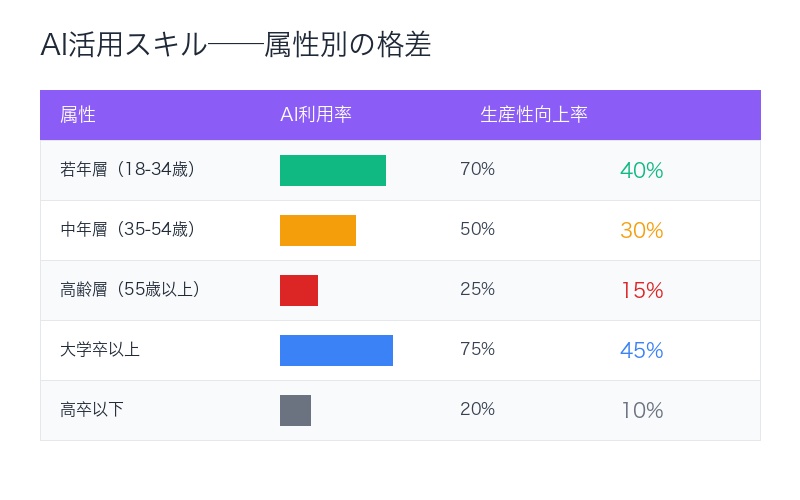

Dallas Fed論文が指摘する最も深刻な問題は、 「AI活用スキルによる労働市場の二極化」です。

AI活用スキルの現状分析:

Dallas Fed論文によれば、AI利用は以下の属性に偏っています。

| 属性 | AI利用率 | 生産性向上率 |

|---|---|---|

| 男性 | 60% | 35% |

| 女性 | 40% | 25% |

| 18-34歳(若年層) | 70% | 40% |

| 35-54歳(中年層) | 50% | 30% |

| 55歳以上(高齢層) | 25% | 15% |

| 大学卒以上(高学歴) | 75% | 45% |

| 高卒以下(低学歴) | 20% | 10% |

なぜ若年・高学歴層が有利なのか?

1. デジタルネイティブ世代の優位性

18-34歳の若年層は、 スマートフォン・SNSを使いこなす「デジタルネイティブ」です。AIツールの操作も直感的に理解できます。

- 学習曲線が短い:新しいツールを1週間でマスター

- 試行錯誤を恐れない:失敗を学習の機会と捉える

- コミュニティ活用:X、Discord、Redditで最新情報を共有

2. 高学歴層の抽象的思考力

大学卒以上の高学歴層は、 抽象的概念を理解し、応用する能力が高いです。

- プロンプトエンジニアリング:AIに的確な指示を出すスキル

- 批判的思考:AIの出力を検証し、誤りを修正

- 戦略的活用:AIをどの業務に適用すべきか判断

3. 既得権益の少なさ

若年層は、 「これまでのやり方」への執着が少ないため、AI導入に積極的です。

- 変化への抵抗が少ない:新しいツールを素直に受け入れる

- キャリアの柔軟性:AI時代に必要なスキルを積極的に学習

AI活用格差の深刻化:

この格差は、 賃金格差の拡大につながります。

- AI活用層:生産性40%向上 → 賃金40%増加の可能性

- AI非活用層:生産性維持 → 賃金横ばい

10年後には、 AI活用層と非活用層の賃金差が2倍以上になる可能性があります。

対策:AIスキル教育の普及

Dallas Fed論文は、以下の政策提言を行っています。

- 公教育へのAI教育導入:高校・大学でのプロンプトエンジニアリング教育

- 職業訓練プログラム:中高年層向けのAIリスキリング支援

- 企業内研修の義務化:全従業員へのAI活用トレーニング

科学的発見の加速──研究生産性低下を逆転させるAIの力

Dallas Fed論文の最も希望に満ちた主張は、 「AIが科学的発見を再び加速させる」という点です。

研究生産性低下の問題:

Nicholas Bloom氏の2020年研究によれば、 同じ成果を得るために必要な研究者数が指数関数的に増加しています。

具体例:

- ムーアの法則(半導体性能2倍):1970年代は25人の研究者で達成 → 2010年代は18,000人の研究者が必要

- 医薬品開発:1950年代は新薬1つあたり研究者100人 → 2020年代は研究者5,000人が必要

- 農業生産性向上:1960年代は研究者50人で1%向上 → 2020年代は研究者1,000人で1%向上

この傾向が続けば、 経済成長は停滞します。なぜなら、新たな技術革新のコストが高すぎるためです。

AIによる研究生産性の逆転:

Dallas Fed論文は、AIが以下の3つの方法で研究生産性を改善すると主張しています。

1. 実験の自動化

- 材料科学:AI搭載ロボットが24時間稼働で実験を実施

- 創薬:仮想スクリーニングで候補化合物を数百万から数百に絞り込み

- 生物学:遺伝子編集の最適条件をAIがシミュレーション

具体例:Google DeepMind AlphaFold

AlphaFoldは、 タンパク質の立体構造を予測するAIです。

- 従来の方法:X線結晶構造解析で1タンパク質あたり数年

- AlphaFold:1タンパク質あたり数分

- 成果:2億個以上のタンパク質構造を予測済み

これにより、 創薬の開発期間が10年から2年に短縮される可能性があります。

2. データ解析の高速化

- 天文学:望遠鏡データから新たな天体を自動発見

- 気候科学:膨大なシミュレーションデータからパターンを抽出

- 経済学:ビッグデータ分析で新たな経済理論を発見

3. 仮説生成の支援

- 文献レビュー:AIが数百万の論文から関連研究を瞬時に抽出

- 仮説提案:AIが既存理論の矛盾点を指摘し、新仮説を提案

- 実験計画:AIが最も効率的な実験手順を設計

経済的インパクト:

米国の研究開発(R&D)支出は年間約6,800億ドルです。仮にAIが研究生産性を2倍にすれば、 同じ予算で2倍の成果を得られます。

これは、 年間6,800億ドル相当の価値創出に等しいです。

日本経済への示唆──FED分析から読み解く日本の生産性戦略

Dallas Fed論文の分析は、 米国経済だけでなく、日本経済にも重要な示唆を与えます。

日本の現状分析:

日本は、 生産性向上が最も必要な国の1つです。

| 指標 | 米国 | 日本 | 差 |

|---|---|---|---|

| 時間当たり労働生産性 | $84.0 | $52.3 | -38% |

| 年平均労働時間 | 1,791時間 | 1,607時間 | -10% |

| AI導入企業割合(推定) | 10~50% | 5~20% | -30~60% |

日本の労働生産性は、 米国の62%に留まっています。この差を埋めるには、AI導入の加速が不可欠です。

日本がFED分析から学ぶべき3つのポイント:

1. AI導入促進政策の強化

Dallas Fed論文は、 政府の役割の重要性を強調しています。日本政府は、以下の政策を検討すべきです。

- AI投資減税:企業のAI導入費用を100%損金算入可能に

- AI人材育成支援:大学・専門学校でのAI教育カリキュラム義務化

- 中小企業向けAI補助金:従業員50人以下の企業に対するAIツール導入補助(上限500万円)

2. 若年層のAIスキル教育

Dallas Fed論文が示すように、 若年層がAI活用で最も生産性を向上させます。日本も、若年層のAI教育を強化すべきです。

- 高校でのプログラミング必修化:Python、AIプロンプトエンジニアリングを教育

- 大学でのAI専攻拡大:全国の大学にAI学部を設置

- 企業の新卒研修でのAI教育:入社1年目に100時間のAI研修を義務化

3. 科学技術研究へのAI導入

日本の研究開発支出は年間約20兆円ですが、 研究生産性は低下傾向です。AIを活用した研究加速が必要です。

- 国立研究機関へのAI導入:理化学研究所、産業技術総合研究所等にAI専門チームを設置

- 大学研究室へのAI支援:AIツールライセンス費用を国が全額補助

- 産学連携AI研究:企業と大学の共同AI研究に対する補助金(上限10億円)

日本の潜在的優位性:

日本には、 AI活用で世界をリードできる分野があります。

- 製造業:トヨタ、ソニー等のグローバル企業がAIを活用した生産性向上を実現すれば、年間数兆円の経済効果

- ロボティクス:介護ロボット、物流ロボットでのAI活用

- 医療:高齢化社会における医療AI(診断支援、創薬)の需要拡大

Dallas Fed論文の知見を日本が実践すれば、 2030年までに生産性を米国水準の80%まで引き上げることも可能です。

まとめ:FED公式認定AI生産性革命──年間3%成長の実現可能性

米連邦準備銀行(FED)Dallas支店の論文は、 AIによる生産性革命を公式に認定しました。

記事の要点:

- FEDの公式分析:AIが年間生産性を0.3~3.0%押し上げる可能性(Goldman Sachs予測)

- 職種別影響:コーディング、翻訳、ライティングで生産性45~600%向上

- 労働市場の二極化:若年・高学歴層がAI活用で優位に立つ

- 科学的発見の加速:研究生産性低下を逆転させるAIの力

- 日本への示唆:AI導入促進、若年層教育、研究へのAI活用が鍵

年間3.0%の生産性成長が実現すれば、 10年で34.4%の累積成長になります。これは、米国GDP 27兆ドルに対して約9.3兆ドル(約1,395兆円)の経済効果です。

FEDがこの分析を公表したことは、 「AIは単なるバズワードではなく、経済構造を変革する力」という認識が、政策当局レベルで共有されたことを意味します。

次のアクションステップ:

- 個人:AIツール(ChatGPT、GitHub Copilot、DeepL等)を業務に導入し、生産性向上を実感

- 企業:全従業員へのAI研修を実施し、AI活用を組織文化に組み込む

- 政府:AI導入促進政策、若年層教育、研究へのAI活用を推進

AI生産性革命は、 今まさに始まったばかりです。FED分析を指針に、日本も生産性向上の波に乗るべき時です。

コメント